Kiwami×ロボコン研修=?

Kiwamiなら「モノを作る研修」に何を加えるか?

今回手がけた企画はモバイルゲーム事業を手掛けるアクセルマーク(株)様の社内研修。謎解きやバブルサッカーなど例年アクティブな研修をされているのですが、今年は「モノを作る研修がしたい」とのご要望をいただきました。

この研修においてkiwamiが意識したテーマは「隠れた能力の発掘と刺激」でした。社員の強みや魅力はひとりひとり異なります。しかし、大勢で行う普段の業務において、それらに気づくことは意外と困難。

そこで、社内研修では小さなグループを作り、その中でひとりひとりに明確な役割・責任が与えられるアクティビティーにしようと考えました。そうすることによって、リーダーシップやファシリテーション能力といった、普段なら見えてこない能力や強みを引き出すことが可能だからです。

kiwamiでは、チームビルディングの基本は相互理解から始まると考えています。隠れた能力や強みを知ることは、まさに社員の相互理解であるといえます。そして、お互いを知ることによってコミュニケーションが自然と生まれるようになり、コミュニケーションが信頼関係を醸成してゆくことを理想的な流れとしています。つまり、今回の社内研修では、コミュニケーションを生み出す第一歩とも言える「相互理解」をゴールに見据えたといえるのです。

じゃあ、ロボットを作ろうよ

今回提案させていただいたのは「ロボコン研修」でした。実は、この「ロボコン研修」はチームラボ様が社内研修として実際に行っていたもの。それをベースに随所にアレンジを施し、よりお客さんのご要望に沿ったものとなりました。

研修内容はいたってシンプル。

⒈ランダムに社長含めた社員を振りあて、チームを作る。

⒉与えられた材料を使ってチームでロボットを作る(作り方は各チームの発想力にお任せ)。

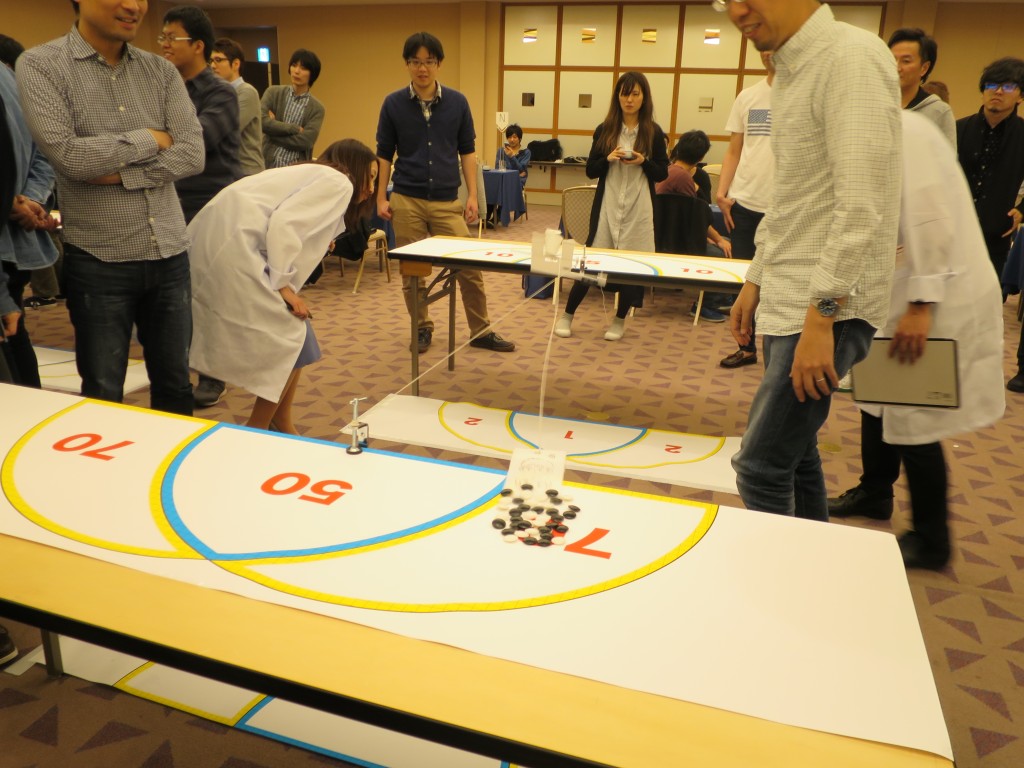

⒊作成したロボットを実際に動かし、より多くの碁石を得点ゾーンに収めたチームが勝利。

というものです。この研修から見えてくる、kiwamiによる工夫を一つずつ見ていきましょう。

▲勝敗を大きく左右するカギ:碁石

まずは研修の様子のダイジェスト動画をご覧ください。

kiwamiの工夫

⒈ゲームの難易度調整

チームラボ様の「ロボコン研修」の難易度は非常に高く、そのまま社内研修で行おうとすると、難しすぎてどのチームもクリアできないおそれがありました。かといって、どのチームも容易にクリアできてしまうような難易度では非常に退屈なものになってしまいます。

ルールにどれくらいの変更を加えるか?ロボット成功例の動画を事前に見せるか?この二つの要素でゲームの難易度が大きく変わるため、絶妙なレベルになるように調整しました。

このゲームで勝利するためには「ロボットの作成」と、「碁石を多く集められるか」の二つがポイントとなってきます。今回の研修では碁石を材料と交換できる「アイテムショップ」を開設したり、成功動画も碁石との交換によって視聴を可能にしたりしました。それによってチームによって多種多様な戦略を立てることができ、クリアのしやすさもちょうど良いものになりました。

▲アイテムショップではロボット作成で必要になった材料を碁石と交換できる。

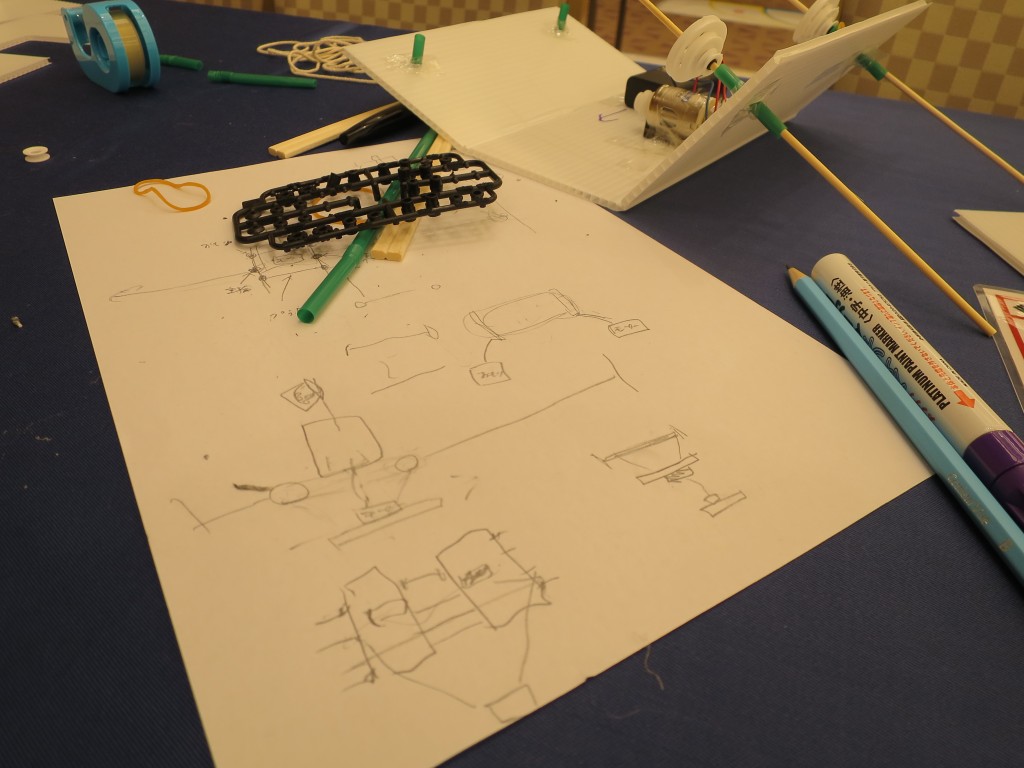

▲ロボットの設計図。チームの数だけロボットのアイデアが浮かぶ。

⒉専門家によるサポートも万端

難易度を調整したとはいえ、やはりロボット作りは容易なものではありません。グループの人たち皆の知恵を結集させたとしても行き詰まる可能性がありました。

そのような場合に、有効的なヒントを与えてくれる特別アドバイザーとして藤田大悟さんをお招きしました。藤田さんは東京工業大学で生命工学を専修し、修士号を取得。現在はリバネススクールのロボティクスラボ・所長として子どもたちが科学・技術へ挑戦できる環境作りに尽力されている方です。

今回の研修では専門家からヒント・アドバイスを必ず受けられるようなルールに変更しています。そのため、何をどうすればいいのかわからない……といった状況を無くし、どのチームも「難しいが、アドバイスをもとに頑張ればなんとかクリアできる」ようにしました。

▲実際にアドバイスを行う藤田さん。

⒊参加者全員が楽しめる構成

参加者の中には、もの作りに興味を惹かれない人もいます。興味がないとどうしてもロボット作りに消極的な姿勢を取ってしまいます。そうならないために、ロボット作りだけではなく、「ミニゲーム(碁石を獲得できる重要イベント)」も取り入れ、皆が楽しめるような構成にしました。

ミニゲームとして頭を使うクイズやけん玉、ウォーリーを探せ!といった、もの作りとは全く毛色の違うものが採用されました。そうすることによってチーム内で役割分担が行われ、メンバーは与えられた各々の役割で活躍できるようにしました。

もの作りが得意な人はロボ作りを特に率先して行い、もの作りが苦手な人はミニゲームで碁石を獲得するために全力を尽くせるようになり、得意分野の連携を図って勝利を目指せるようになったのです。これぞ参加者全員が楽しめる社内研修の構成でしょう。

▲碁石争奪戦のじゃんけん。勝ち進むごとに獲得できる碁石は増えるが、負ければ一気に碁石を失ってしまう。

▲碁石を獲得するには運を味方にする必要もある。

実際に研修を行って

狙い通り、ロボットの設計図を考える時、実際に工作する時、どの場面においてもメンバー間で役割を分担して作業を行い、またコミュニケーションをとりながら作業を進めていました。

最初はかたい表情を浮かべていた参加者も、徐々にメンバー同士で雑談を交えるようになり、会場は笑い声や楽しい雰囲気で溢れるようになりました。また、実際にロボットを動かす「チャレンジタイム」にさしかかる頃には、他チームのロボットが無事に動くのを見て一緒に喜ぶ姿などが見られるようになりました。

このようなチームという枠組みを超えたコミュニケーションが研修の終盤に生まれたのは、今回の社内研修のコンセプトを達成できた裏付けのように思います。研修当日もkiwamiのメンバーが進行を担当し、常に各卓の様子を伺いながら回り、滞りのないように運営しました。研修中に大きなトラブルが起こることもなく、無事に「ロボコン研修」は終了することができました。

▲ロボットを動かし、思い通りに動くようにロボット本体の調整を繰り返していた。

業務上でも活きてくる「思考~実践」の体験

ロボット作りは、大きく見ると「設計→工作→チャレンジ」のプロセスで行われます。このプロセスには、普段の業務でも活かせるような体験が含まれています。

「設計」は構想を練ることです。それをもとにロボットを実際に工作し、動かしてみようとしたら思い通りに動いてくれない場面に必ず出くわします。この時に初めて、設計が「机上の空論」だったことを思い知らされます。

そこから試行錯誤を繰り返し、思い通りに動くまで何度も挑戦をすることになります。

これは業務上でも同じことが言えます。メンバー同士で協力し合い、一つの課題を解決、改善するための案をどんどん出し、何度も試し、最善の方法を見つけ出す体験は、今後の業務で必ず活きてきます。

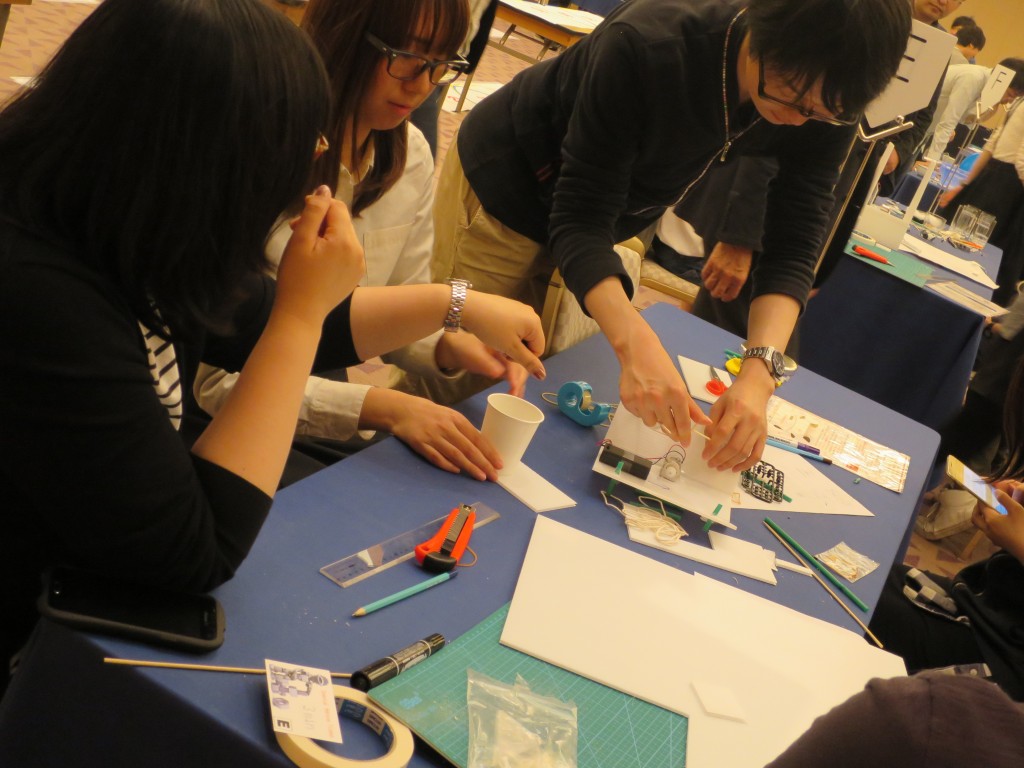

▲設計図をもとに、話し合いながら実際にロボットを組み立てる様子。

▲設計図をもとに、話し合いながら実際にロボットを組み立てる様子。

▲昼休み中に改めてルールの確認を行い、午前中の様子を踏まえて午後の進行を調整中の運営サイド。

▲ミニゲーム実行のために各卓を回る運営サイド。

▲完成させたロボットを実際に動かしてみる。しっかり動いたチームから時折歓声があがる。

▲チャレンジタイムは2回挑戦できる。いかに多くの得点を得られるか、固唾を呑んで見守る。

▲得点を換算する運営サイド。このチームは見事70点ゾーンにたくさん碁石を収めている。

▲研修終了。チームの垣根関係なく、社員全員がまとまった様子が伺える。

2017年5月23日

カテゴリー:イベント実績

タグ: